Notre monde se trouve à un carrefour critique, confronté à un double défi : assurer la sécurité alimentaire pour une population mondiale en croissance rapide et lutter de toute urgence contre le changement climatique. Les pratiques agricoles conventionnelles, bien qu'essentielles, exercent souvent une pression immense sur les ressources finies de notre planète, contribuant de manière significative à la dégradation des sols, à l'épuisement des réserves d'eau douce et aux émissions de gaz à effet de serre.1 Ce constat met en lumière la nécessité de solutions innovantes et durables.

Au milieu de ces défis, l'océan offre une réponse remarquable : les algues marines, souvent appelées affectueusement "légumes de mer". Plus qu'une simple plante ou un animal marin, l'algue est décrite comme "ce lien entre deux mondes" 4, incarnant une alternative naturelle, à faible impact et très prometteuse, tant pour nos assiettes que pour notre planète. Son potentiel est vaste et largement inexploité. Cet article explorera deux rôles essentiels que les algues jouent dans la construction d'un avenir plus durable. Premièrement, nous examinerons leur profil nutritionnel exceptionnel, en particulier leurs protéines végétales de haute qualité, qui offrent une alternative alimentaire complète et durable. Deuxièmement, nous analyserons leur puissante capacité en tant que puits de CO2 naturel, un composant crucial des stratégies de "carbone bleu", en soulignant leurs avantages environnementaux, notamment leur culture sans terres agricoles, pesticides, fongicides ou herbicides.4

Les algues : une source de protéines végétales d'excellence

Un profil nutritionnel exceptionnel

Les algues se distinguent comme une source de protéines végétales de haute qualité, leur teneur variant considérablement selon les espèces et les conditions environnementales.5 Par exemple, les espèces d'algues rouges peuvent contenir des niveaux de protéines impressionnants, atteignant jusqu'à 47 % de leur poids sec. Les algues vertes affichent généralement des teneurs allant de 9 % à 26 %, tandis que les algues brunes, bien que généralement plus faibles, offrent tout de même entre 3 % et 15 % de protéines.5 Cette variabilité de la teneur en protéines entre les différentes espèces d'algues et dans des conditions environnementales diverses indique que l'optimisation des pratiques de culture et de récolte est essentielle pour maximiser le rendement protéique. Cela met en évidence un besoin continu de recherche scientifique et de développement en aquaculture pour fournir de manière cohérente des protéines de haute qualité, un aspect déterminant pour l'expansion des algues comme source alimentaire principale.

Plus important encore, les protéines d'algues sont une source complète de tous les acides aminés, y compris les acides aminés essentiels (AAE) que le corps humain ne peut pas produire par lui-même. Leur profil d'acides aminés est souvent remarquablement proche de celui des protéines d'œuf 5, ce qui les rend inestimables pour diverses préférences alimentaires, en particulier les régimes végétaliens et végétariens.7 Des AAE clés tels que la leucine, la phénylalanine et la valine sont fréquemment trouvés en quantités significatives.7

Au-delà de leurs prouesses protéiques, les algues sont de véritables centrales nutritionnelles. Elles contiennent un nombre étonnant de 93 des 108 éléments du tableau périodique de Mendeleïev 4, reflétant leur riche absorption minérale de l'eau de mer. Elles sont abondantes en minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium, l'iode, le potassium, le soufre, le fer et le zinc, dont beaucoup sont moins facilement disponibles dans les plantes terrestres.4 Un spectre complet d'oligo-éléments, vitaux pour le bon fonctionnement cellulaire, est également présent.4 La vaste gamme de minéraux, de vitamines et de composés bioactifs présents dans les algues les positionne non seulement comme une alternative protéique, mais aussi comme un "nutraceutique" ou un aliment fonctionnel. Cela élargit leur attrait commercial au-delà de la simple satisfaction des besoins en protéines, s'étendant au bien-être général et à la santé, ce qui pourrait considérablement augmenter leur demande et leur adoption par un public de consommateurs plus large.

Les fibres solubles trouvées dans les algues sont excellentes pour favoriser une digestion saine et soutenir un microbiote intestinal équilibré.4 De plus, les algues sont riches en antioxydants, qui jouent un rôle crucial dans la protection de nos cellules contre le stress oxydatif.4 Elles fournissent également une gamme de vitamines (y compris la vitamine A, ainsi que les vitamines B1, B2, B6, C et E), des composés bénéfiques comme les caroténoïdes (tels que la fucoxanthine, reconnue pour ses propriétés anticancéreuses, anti-obésité et antidiabétiques), et des acides gras essentiels oméga-3 et oméga-6.6

Un avantage clé des protéines d'algues est leur haute digestibilité et biodisponibilité. Cela signifie qu'elles sont souvent plus faciles à décomposer et à absorber par le corps humain que les protéines dérivées de nombreuses sources terrestres, telles que certaines viandes ou légumineuses.7 Cette caractéristique les rend particulièrement bien adaptées aux personnes ayant des sensibilités digestives ou à celles qui recherchent une absorption très efficace des nutriments de leur alimentation.7 La haute digestibilité et biodisponibilité des protéines d'algues sont des attributs cruciaux pour toute source de protéines, en particulier pour des besoins diététiques spécifiques ou pour les populations vulnérables. Cela répond à une préoccupation courante associée à certaines protéines végétales et renforce considérablement l'attrait des algues en tant qu'alternative alimentaire supérieure et accessible.

Voici un récapitulatif du profil nutritionnel des algues, qui met en lumière leur incroyable richesse en vitamines, minéraux et composés actifs :

Teneur en protéines (en % du poids sec) : Algues rouges, jusqu'à 47% 5

Acides aminés essentiels : Profil complet, comparable à l'œuf 5

Digestibilité et biodisponibilité : Élevée, facile à absorber 7

Minéraux clés présents : Iode, Calcium, Magnésium, Fer, Potassium, Zinc, Soufre (93 éléments du tableau de Mendeleïev) 4

Vitamines clés présentes : A, B1, B2, B6, C, E 6

Autres composés bénéfiques : Fibres solubles, Antioxydants, Caroténoïdes (Fucoxanthine), Oméga-3 et Oméga-6 4

L'alternative végétalienne complète

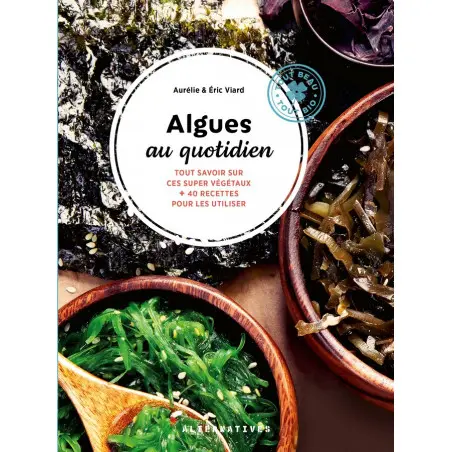

Étant donné leur profil complet d'acides aminés, leur richesse en minéraux essentiels, en vitamines et autres micronutriments, les algues offrent une contribution nutritionnelle robuste et complète qui peut efficacement répondre aux besoins alimentaires des régimes végétaliens et végétariens.4 Elles constituent un véritable "aliment de base végétalien" 4, capable de combler les éventuelles lacunes nutritionnelles parfois associées aux régimes purement végétaux.

.webp)

Les algues : un puits de carbone océanique puissant

Le concept de "Carbone Bleu" et le rôle des algues

Tout comme les forêts terrestres absorbent le CO₂, de vastes "forêts sous-marines" d'algues jouent un rôle essentiel dans l'atténuation des changements climatiques. Ce phénomène est connu sous le nom de "carbone bleu", qui fait référence au carbone organique absorbé et stocké dans les écosystèmes marins et côtiers.1 Les algues sont un excellent exemple d'habitat de "carbone bleu" et de "puits de carbone à grande échelle".9 La capacité des algues à séquestrer le dioxyde de carbone est remarquable. Elles possèdent une capacité substantielle à absorber des quantités significatives de CO₂ de l'atmosphère.4 Elles se caractérisent par une "empreinte CO₂ négative" 4, ce qui signifie qu'elles éliminent et stockent activement le carbone, plutôt que de simplement être neutres en carbone. Cela fait de la culture des algues une "solution climatique basée sur la nature" reconnue.9 Le concept d'une empreinte CO₂ négative est particulièrement puissant, car il signifie que les algues ne se contentent pas d'éviter de générer des émissions, mais qu'elles éliminent activement le carbone de l'atmosphère. Cette distinction est cruciale pour souligner leurs avantages environnementaux.

Mécanismes et échelle de la séquestration

Les algues utilisent efficacement le CO₂ dissous de la haute mer pendant la photosynthèse, l'incorporant directement dans leurs tissus et leur biomasse.9 Ce processus biologique de piégeage du carbone est très efficace, permettant une croissance rapide et une séquestration substantielle.2 Une fois absorbé, le carbone peut être séquestré par plusieurs voies, contribuant à son élimination à long terme de l'atmosphère.11 Le mécanisme principal implique la biomasse algale, qui peut être transportée délibérément vers des couches océaniques plus profondes (par exemple, par pompage ou en la laissant couler naturellement) où le carbone reste stocké pendant des décennies, voire des siècles.1

De plus, à mesure que les algues se développent, elles libèrent du carbone organique dissous (COD) dans l'océan. Une partie significative de ce COD est "récalcitrante", ce qui signifie qu'elle résiste à la décomposition microbienne sur de longues périodes, offrant une "voie supplémentaire pour la séquestration du carbone par la culture d'algues".9 Le carbone peut également être stocké dans les sédiments sous les fermes d'algues, contribuant à la séquestration à long terme.1 L'explication de ces multiples voies de séquestration - biomasse, COD récalcitrant et carbone sédimentaire - démontre la nature multifacette du potentiel des algues en tant que puits de carbone. Bien que la séquestration de la biomasse soit prédominante, les autres voies contribuent à une stratégie d'élimination du carbone à long terme plus robuste et complète.

Des études scientifiques soulignent l'échelle impressionnante du potentiel de séquestration du carbone des algues. Par exemple, des recherches sur le varech dans la baie d'Ailian ont montré une séquestration de carbone sur l'ensemble du cycle de vie de 97,73 grammes de carbone par mètre carré et par an, la biomasse d'algues représentant environ 86 % de l'absorption totale.9 À l'échelle mondiale, les macroalgues pourraient potentiellement séquestrer environ 173 tétragrammes de carbone par an (TgCyr-1), dont environ 10 % seraient enfouis dans les sédiments.9 Le potentiel moyen de séquestration du carbone est estimé à 1,8 kg de carbone par mètre carré et par an.12 Il est important de noter que, bien que ces chiffres soient très impressionnants, il existe un manque de connaissances concernant la permanence de la capture du carbone pour les algues récoltées ou leurs produits finis.12 Ce domaine fait l'objet de recherches scientifiques actives et représente un potentiel significatif, plutôt qu'un problème définitivement résolu. Cette approche maintient l'intégrité scientifique et évite de faire des promesses excessives, tout en soulignant l'immense promesse des algues.

Au-delà du carbone : Des services écosystémiques essentiels

La capacité des algues à absorber l'excès de CO₂ s'étend au-delà de l'atténuation du changement climatique ; elle contribue également à réguler les niveaux de pH dans les eaux côtières, atténuant ainsi l'acidification des océans, une menace critique pour la biodiversité marine et les populations de coquillages.3 De plus, les algues agissent comme un purificateur d'eau naturel en absorbant l'excès de nutriments comme l'azote et le phosphore, souvent issus du ruissellement agricole et des eaux usées. Ce processus prévient les proliférations d'algues nuisibles et atténue l'eutrophisation, qui peut créer des "zones mortes" dans les environnements marins.1 Le double avantage d'atténuer à la fois l'acidification des océans et l'eutrophisation démontre le rôle des algues en tant que fournisseur de services écosystémiques multifonctionnels. Cela élargit leur proposition de valeur environnementale au-delà de la simple séquestration du dioxyde de carbone, soulignant leur impact positif global sur la santé et la biodiversité marines.

Les fermes d'algues ne sont pas seulement des sites de culture ; elles fonctionnent activement comme de vibrantes "forêts sous-marines".2 Ces structures marines fournissent un abri et des sources de nourriture cruciaux pour une grande diversité d'espèces marines, améliorant ainsi la biodiversité marine et soutenant indirectement les pêcheries locales et la sécurité alimentaire.2 Par exemple, les forêts de varech sont des contributeurs vitaux à la production d'oxygène de l'océan, représentant une part significative des 70 % d'oxygène provenant de l'océan.2

Impact environnemental comparé : protéines animales vs. protéines d'algues

La production de protéines animales, en particulier la viande rouge, est l'une des activités humaines les plus gourmandes en ressources et les plus polluantes. L'agriculture animale est responsable d'environ 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), provenant de la production d'aliments pour animaux, de la digestion des animaux et de la gestion des déchets.13 À titre d'exemple, la production de 100 grammes de protéines de bœuf peut générer jusqu'à 35 kg d'équivalent CO₂, soit près de 90 fois plus que la même quantité de protéines provenant de pois (0,4 kg CO₂ eq).14 De plus, l'élevage est un consommateur majeur de terres agricoles, contribuant à 80 % de la dégradation mondiale des terres et à 70 % de l'utilisation mondiale d'eau douce.1 La production de 1 kg de protéines de bœuf nécessite environ 18 fois plus de terres, 10 fois plus d'eau, 9 fois plus de carburant, 12 fois plus d'engrais et 10 fois plus de pesticides que la production de 1 kg de protéines de haricots.15 La conversion des terres pour l'agriculture est également liée à 70 % de la perte de biodiversité terrestre projetée dans les décennies à venir.13

En revanche, la culture des algues marines présente un profil environnemental radicalement différent et nettement plus durable. Les algues ne nécessitent aucune terre agricole, aucune eau douce et n'ont pas besoin de pesticides, de fongicides, d'herbicides ou d'engrais synthétiques pour leur croissance.16 Elles émettent des quantités négligeables de GES pendant leur phase de culture et agissent activement comme des puits de carbone, absorbant le CO₂ de l'atmosphère et des océans.3 Bien que la production de protéines d'algues puisse avoir une empreinte carbone plus élevée que certaines protéines végétales terrestres (comme le soja) si le processus de séchage est énergivore, des optimisations dans l'utilisation d'énergies propres et l'amélioration des rendements peuvent réduire considérablement cet impact, rendant les protéines d'algues plus durables que le soja dans des conditions optimales.17 Globalement, l'impact environnemental de la culture des algues reste faible par rapport à d'autres sources de protéines, en particulier animales, offrant une solution prometteuse pour réduire la pression sur les ressources terrestres et atténuer le changement climatique.18

La cueillette d'algues sauvages : une pratique durable sans contraintes terrestres

Alors que la culture d'algues se développe à l'échelle mondiale, la France, et en particulier la Bretagne, se distingue par une tradition ancestrale et une expertise reconnue dans la cueillette d'algues sauvages.4 Cette pratique, qui a lieu notamment autour de Roscoff et dans la mer d'Iroise, abritant l'un des plus grands champs d'algues d'Europe avec plus de 700 espèces identifiées, représente une forme d'exploitation marine à l'impact environnemental particulièrement faible, voire encore plus réduit que la culture.19

La cueillette d'algues sauvages se caractérise par son indépendance totale vis-à-vis des terres agricoles, de l'eau douce, et l'absence d'utilisation de pesticides, fongicides, herbicides ou engrais synthétiques.4 En Bretagne, cette activité est strictement réglementée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) afin d'assurer une gestion durable de la biomasse sauvage. Des jours de pêche et de récolte, ainsi que le nombre de cueilleurs, sont déterminés pour éviter la surexploitation, ajuster la récolte à la croissance naturelle des algues et laisser des zones en jachère.19

Cette approche respectueuse de l'environnement permet de préserver activement la biodiversité marine et de contribuer à la séquestration naturelle du dioxyde de carbone, sans introduire de pollutions liées aux intrants agricoles.4 La cueillette sauvage des algues, qu'elle soit effectuée par des bateaux pour les laminaires (50 000 à 60 000 tonnes de Laminaria digitata et 15 000 à 20 000 tonnes de Laminaria hyperborea par an en Iroise) ou à pied pour les algues de rive (environ 4 500 à 5 000 tonnes par an en Bretagne, dont 58% dans le Finistère), s'inscrit dans une démarche de durabilité qui soutient l'économie locale tout en protégeant les écosystèmes marins.19 Elle incarne une solution alimentaire à faible impact, en parfaite harmonie avec les principes d'une économie bleue régénératrice.

Voici un tableau comparatif soulignant les avantages environnementaux de la culture des algues :

Tableau comparatif : Algues marines vs. Agriculture terrestre conventionnelle

Critère environnemental | Culture d'algues marines | Agriculture terrestre conventionnelle |

Utilisation des terres agricoles | Aucune 1 | Cause 80% de la dégradation mondiale des terres 1 |

Utilisation d'eau douce | Aucune 1 | Consomme 70% de l'eau douce mondiale 1 |

Pesticides/Fongicides/Herbicides | Aucun 1 | Utilisation intensive, source de pollution 4 |

Engrais | Aucun 1 | Utilisation intensive, source de pollution (eutrophisation) 1 |

Émissions de Gaz à Effet de Serre (phase de croissance) | Négligeables 1 | Contribue à 33% des émissions mondiales de GES 1 |

Séquestration de CO2 | Puits de carbone actif (empreinte négative) 4 | Émissions nettes de CO2 1 |

Impact sur la biodiversité | Crée des habitats, purifie l'eau 2 | Peut réduire la biodiversité et polluer les écosystèmes 1 |

Une solution durable et écologique

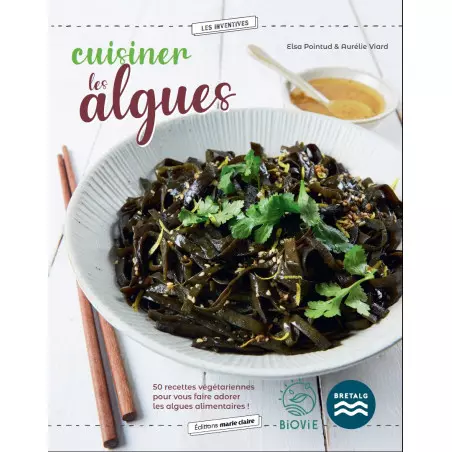

La culture des algues est largement reconnue comme l'une des formes d'aquaculture marine les plus écologiques.3 Son cycle de croissance rapide, certaines espèces étant prêtes à être récoltées en seulement six semaines 2, en fait une méthode incroyablement efficace pour produire des aliments très nutritifs.2 Cette faible empreinte environnementale consolide son rôle en tant qu'ingrédient essentiel pour l'avenir de notre approvisionnement alimentaire mondial.2 La rapidité de croissance se traduit par des cycles de production plus courts, un potentiel de rendement plus élevé et une utilisation plus efficace des ressources. Ces attributs contribuent collectivement à la durabilité environnementale et à la viabilité économique de la culture des algues, en faisant une solution attrayante pour la sécurité alimentaire.

.webp)

Les algues : un pilier pour un avenir alimentaire et climatique résilient

Un engagement collectif

La pleine réalisation du potentiel environnemental et nutritionnel des algues nécessite un engagement concerté et collectif de toutes les parties prenantes : des chefs innovants et des producteurs dévoués aux consommateurs informés.3 Bien que des défis tels que la rentabilité par rapport aux produits traditionnels établis existent actuellement, ceux-ci peuvent être surmontés grâce à une innovation continue, des technologies de traitement améliorées et des politiques de soutien (par exemple, des subventions) qui aident à combler les lacunes économiques.1 La reconnaissance des défis économiques ajoute du réalisme et de la crédibilité à cet article de blog. En les présentant immédiatement comme des problèmes solubles grâce à un effort collectif, à l'innovation et à des investissements stratégiques, cet article maintient son ton positif, axé sur les solutions et faisant autorité, tout en étant transparent sur les obstacles actuels.

Conclusion : plongez dans le futur avec les algues!

Les algues se dressent comme un symbole puissant et inspirant d'un avenir véritablement durable.4 Elles offrent des avantages inégalés pour notre santé, fournissant des protéines végétales exceptionnelles et une multitude de nutriments essentiels. Simultanément, elles agissent comme un puits vital de "carbone bleu", purifiant activement nos océans, et ne nécessitent de manière unique aucune terre agricole, aucun pesticide ou aucune eau douce pour leur culture.1 Le message est clair et impérieux : "Les algues : essayez-les, pour votre santé et pour la santé de la planète!".4 Adopter les algues est plus qu'un simple choix alimentaire ; c'est un pas actif, délicieux et percutant vers la construction d'un avenir plus vert, plus sain et plus résilient pour tous.

FAQ : Vos questions sur les algues et la durabilité

Les algues sont-elles une source de protéines complète pour les végétaliens?

Oui, absolument. Les algues marines sont une excellente source de protéines végétales complètes. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels dont le corps humain a besoin, avec un profil nutritionnel souvent comparable à celui de l'œuf.5 De plus, leurs protéines sont reconnues pour leur haute digestibilité et biodisponibilité 7, ce qui les rend particulièrement efficaces et idéales pour les régimes végétaliens et végétariens.

Comment les algues contribuent-elles concrètement à la lutte contre le changement climatique?

Les algues sont de puissants puits de carbone bleu. Grâce au processus de photosynthèse, elles absorbent d'énormes quantités de CO₂ dissous directement de l'océan, le séquestrant dans leur biomasse. À long terme, ce carbone peut être stocké de manière stable dans les sédiments marins ou sous forme de carbone organique dissous recalcitrant.9 En agissant ainsi, les algues possèdent une empreinte carbone négative et contribuent activement à l’atténuation du réchauffement climatique, grâce à leur capacité à réduire les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère et à stocker durablement une partie du carbone absorbé.

La cueillette d'algues sauvages nécessite-t-elle des terres agricoles, des pesticides ou de l'eau douce?

Non, c'est l'un de leurs plus grands avantages environnementaux et une différence majeure avec l'agriculture terrestre. La cueillette d'algues marines sauvages ne mobilise aucune terre agricole, ne consomme pas d'eau douce et ne nécessite absolument ni pesticides, ni fongicides, ni herbicides, ni engrais synthétiques.1 Cela contraste fortement avec l'agriculture conventionnelle, qui est souvent gourmande en ressources et en produits chimiques.

Quels autres bénéfices environnementaux les algues apportent-elles en dehors de la séquestration du CO₂?

En plus de leur rôle crucial dans la séquestration du CO2, les algues apportent de multiples bienfaits à l'écosystème marin. Elles améliorent la qualité de l'eau en absorbant l'excès de nutriments comme l'azote et le phosphore, combattant ainsi l'eutrophisation et les proliférations d'algues nocives.1 Elles aident également à atténuer l'acidification des océans en régulant le pH et créent de nouveaux habitats riches pour une diversité de la vie marine, agissant comme de véritables "forêts sous-marines".2

Les algues peuvent-elles remplacer d'autres produits à forte empreinte carbone dans l'industrie?

Absolument. Les algues sont une matière première incroyablement polyvalente pour le développement d'alternatives durables dans divers secteurs. Leur faible empreinte environnementale, notamment l'absence de besoin en terres agricoles, eau douce, pesticides ou engrais, les positionne comme une solution prometteuse pour réduire la dépendance aux produits à forte intensité de carbone, comme les protéines animales. Elles offrent une alternative durable qui contribue à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre.

Références Scientifiques

- Cerná, M. (2011). Seaweed proteins and amino acids as nutraceuticals. Adv Food Nutr Res, 64, 297-312.

- Choudhary, A., et al. (2021). Edible Seaweeds: A Potential Novel Source of Bioactive Metabolites and Nutraceuticals With Human Health Benefits. Frontiers in Marine Science, 8, 740054.

- Chung, I. K., et al. (2011). Using marine macroalgae for carbon sequestration: A critical appraisal. Journal of Phycology, 47(4), 875-889.

- Duarte, C. M., et al. (2017). Can Seaweed Farming Play a Role in Climate Change Mitigation and Adaptation? Front. Mar. Sci. 4:100. doi: 10.3389/fmars.2017.00100.

- Duarte, C. M., et al. (2022). Carbon burial in sediments below seaweed farms matches that of Blue Carbon habitats. Nature Climate Change, 15(2), 180-187.

- Fleurence, J., et al. (2002). Seaweed proteins and amino acids. (Titre, Journal, Volume, Issue, Pages non spécifiés dans les documents fournis).

- Gao, G., et al. (2022b). WATER QUALITY. Agencies Should Take More Actions to Manage Risks from Harmful Algal Blooms and Hypoxia. Report to Congressional Requesters. GAO-22-104449.

- Gao, G., et al. (2022c). Cultivated seaweeds carbon sinks are an important component of blue carbon. China Fishery.

- Hill, R. (2015). Life cycle and permanence of carbon sequestration for the many possible products of offshore cultivated macroalgae, compared to natural growth, habitat restoration, and intentional sinking. PNNL-32239.

- IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

- Jiao, N. Z., et al. (2010). Microbial production of recalcitrant dissolved organic matter: long-term carbon storage in the global ocean. Nature Reviews Microbiology.

- Jiao, N. Z., & Azam, F. (2011). The microbial carbon pump and the oceanic recalcitrant dissolved organic matter pool. Nature Reviews Microbiology, 9(8), 555.

- Khuantrairong, T., & Traichaiyaporn, S. (2011). The Nutritional Value of Edible Freshwater Alga Cladophora sp. (Chlorophyta) Grown under Different Phosphorus Concentrations. International Journal of Agriculture and Biology, 13(2), 1560-853013.

- Krause-Jensen, D., & Duarte, C. M. (2016). Substantial role of macroalgae in marine carbon sequestration. Nature Climate Change.

- Kumar, M., et al. (2017). The conservation, restoration, and improved management of terrestrial forests significantly contributes to mitigate climate change and its impacts, as well as providing numerous co-benefits.

- Macreadie, P. I., et al. (2019). The future of Blue Carbon science. Nature Communications, 10, 3998.

- Nellemann, C., et al. (2009). Blue carbon : the role of healthy oceans in binding carbon : a rapid response assessment. UNEP : FAO : UNESCO : IUCN : CSIC : GRID-Arendal.

- Ocean Visions (2021). Macroalgae Cultivation and Carbon Sequestration Road Map.

- Peñalver, R., et al. (2020). Seaweeds and seagrasses, traditionally consumed as vegetables in coastal areas worldwide, are generally known as a rich source of macro- and microminerals in concentrations much higher than in terrestrial plants.

- Pereira, L. (2018). The mineral contents of brown and red seaweed species and RNI of each mineral type.

- Queirós, A. M., et al. (2019). Carbon burial in sediments below seaweed farms matches that of Blue Carbon habitats. Nature Climate Change, 15(2), 180-187.

- Smale, D. A., et al. (2018). Global climate change is affecting carbon cycling by driving changes in primary productivity and rates of carbon fixation, release and storage within Earth's vegetated systems.

- Terlouw, T., et al. (2021). This review summarizes the state-of-the-art technologies for carbon capture, for instance, post-combustion, pre-combustion, oxy-fuel combustion, chemical looping, and direct air capture.

- Trevathan-Tackett, S. M., et al. (2015). Macroalgal Blooms Trigger the Breakdown of Seagrass Blue Carbon.

- Tsai, C. C., et al. (2017). Seaweed, which requires almost no land, water, or greenhouse gases to grow, can also pull carbon out of the atmosphere and act as a sustainable substitute for carbon-intensive products like plastic.

- UN Global Compact (2021). Seaweed as a Nature-Based Climate Solution.

- Wada, E., & Hama, T. (2004). Estimates of dissolved organic carbon (DOC) release by marine macrophyte communities (seagrass meadows and macroalgal beds) based on in situ benthic chambers from published and unpublished are compiled in this study. Frontiers in Marine Science.

- Yong, Y. S., et al. (2022). Large macroalgae (seaweed) beds and macroalgal cultivation, which have been attracting attention in recent years as new candidates for blue carbon, have yet to establish a unified international scientific methodology. ICEF Roadmap 2022: Blue Carbon.

- Zhang, Y., et al. (2017). Drainage following conversion of peatlands to oil palm plantations is always associated with carbon (C) loss, one of which is dissolved organic carbon (DOC).

Sources des citations

- Seaweed Can Be an Important Piece of the Climate Puzzle

- Farmed Seaweed | Industries | WWF

- The Beneficial Impact of Seaweed Farming on Coastal Communities and the Environment

- Copy-of-L-algue-de-la-mer-a-l-assiette-etoilee-une-invitation-sensorielle-et-durable (1).pdf

- Seaweed Proteins and Amino Acids as Nutraceuticals - ResearchGate

- Chapter 2 - Nutritional Composition of the Main Edible Algae

- Seaweed Proteins: A Step towards Sustainability? - PMC

- The Nutritional Value of Edible Freshwater Alga Cladophora sp.(Chlorophyta) Grown under Different Phosphorus Concentrations - ResearchGate

- (PDF) Carbon sequestration assessment and analysis in the whole life cycle of seaweed

- Seaweed Cultivation - A Research Strategy for Ocean-based Carbon Dioxide Removal and Sequestration - NCBI

- Time to Include Blue Carbon from Seaweed in Voluntary Carbon Removal Certification

- Life cycle of carbon in macroalgae for various products - Pacific Northwest

- Environmental impacts of alternative proteins | GFI - The Good Food Institute

- Less meat is nearly always better than sustainable meat, to reduce your carbon footprint - Our World in Data

- The environmental cost of protein food choices - PMC

- (PDF) Life cycle assessment of seaweed cultivation and harvesting in Europe and the United States - ResearchGate

- Environmental impacts of protein-production from farmed seaweed: Comparison of possible scenarios in Norway | Request PDF - ResearchGate

- Life cycle environmental impacts of kelp aquaculture through harmonized recalculation of inventory data - DiVA portal

- Harvesting seaweed in France : what quantity of biomass is harvested? - Sensalg

- L'exploitation des algues - Parc naturel marin | Iroise